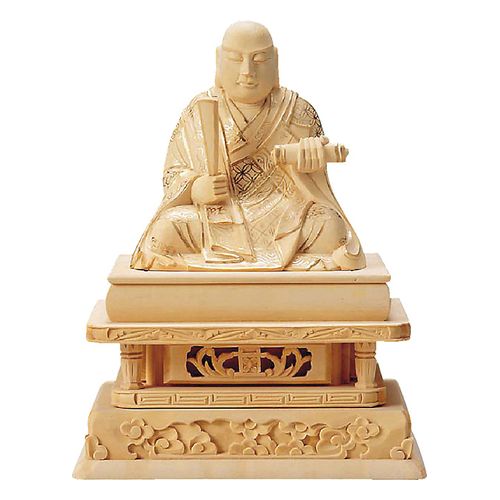

商品説明

手彫り仕上げのため、木目や寸法が若干異なる場合があります。柘植製金泥仕上げの日蓮大聖人像です。

日蓮大聖人(にちれんだいしょうにん)は、鎌倉時代の仏教僧であり、日蓮宗の開祖として知られています。1222年に安房国(現在の千葉県)で生まれ、1282年に武蔵国(現在の東京都)で亡くなりました。法華経を中心とした教えを広め、仏教の中でも特に「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることを重視しました。

日蓮大聖人は、幼少期から仏教に深い関心を持ち、清澄寺で学びました。その後、各地を遊学し、法華経が仏教の中で最も優れた教えであると確信しました。1253年には「立宗宣言」を行い、法華経を基盤とした教えを広める活動を開始しました。

日蓮大聖人の生涯は、仏教の正しい教えを広めるための挑戦と困難に満ちていましたが、その中で多くの著作を残し、後世に大きな影響を与えました。日蓮大聖人の教えは、現在でも多くの人々に信仰され、その思想は日本の宗教文化に深く根付いています。

金泥(きんでい)とは、金を粉末状にして水や接着剤などと混ぜたものです。これを用いることで、金箔ではなく金の光沢を施す技法が可能になります。主に、仏像や仏画の装飾、美術品、さらには伝統工芸品において使われます。金箔よりも自由度が高く、細かい部分や曲面にも金の輝きを表現しやすいのが特徴です。

仏教美術では、金泥を使った豪華な装飾がしばしば見られ、特に神聖さや荘厳さを際立たせるために使用されてきました。また、日本では金泥を用いた伝統的な技法が発展し、書道作品などでも見られることがあります。

柘(つげ)は、仏像彫刻において非常に人気のある木材です。その理由は、柘が非常に硬く、目が詰まっているため、細かい彫刻が可能であり、耐久性にも優れているからです。また、木肌の美しさと重厚感が特徴で、時間が経つにつれて深みのある色合いに変化するため、仏像に特別な風格を与えます。

柘を使用した仏像は、釈迦如来や阿弥陀如来、大日如来など、さまざまな仏像に用いられています。特に、金泥仕上げや切金装飾が施されたものは、さらに豪華さが増し、信仰の対象としてだけでなく、美術品としても高い評価を受けています。

寸法:133mm×100mm×71mm

日蓮大聖人(にちれんだいしょうにん)は、鎌倉時代の仏教僧であり、日蓮宗の開祖として知られています。1222年に安房国(現在の千葉県)で生まれ、1282年に武蔵国(現在の東京都)で亡くなりました。法華経を中心とした教えを広め、仏教の中でも特に「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることを重視しました。

日蓮大聖人は、幼少期から仏教に深い関心を持ち、清澄寺で学びました。その後、各地を遊学し、法華経が仏教の中で最も優れた教えであると確信しました。1253年には「立宗宣言」を行い、法華経を基盤とした教えを広める活動を開始しました。

日蓮大聖人の生涯は、仏教の正しい教えを広めるための挑戦と困難に満ちていましたが、その中で多くの著作を残し、後世に大きな影響を与えました。日蓮大聖人の教えは、現在でも多くの人々に信仰され、その思想は日本の宗教文化に深く根付いています。

金泥(きんでい)とは、金を粉末状にして水や接着剤などと混ぜたものです。これを用いることで、金箔ではなく金の光沢を施す技法が可能になります。主に、仏像や仏画の装飾、美術品、さらには伝統工芸品において使われます。金箔よりも自由度が高く、細かい部分や曲面にも金の輝きを表現しやすいのが特徴です。

仏教美術では、金泥を使った豪華な装飾がしばしば見られ、特に神聖さや荘厳さを際立たせるために使用されてきました。また、日本では金泥を用いた伝統的な技法が発展し、書道作品などでも見られることがあります。

柘(つげ)は、仏像彫刻において非常に人気のある木材です。その理由は、柘が非常に硬く、目が詰まっているため、細かい彫刻が可能であり、耐久性にも優れているからです。また、木肌の美しさと重厚感が特徴で、時間が経つにつれて深みのある色合いに変化するため、仏像に特別な風格を与えます。

柘を使用した仏像は、釈迦如来や阿弥陀如来、大日如来など、さまざまな仏像に用いられています。特に、金泥仕上げや切金装飾が施されたものは、さらに豪華さが増し、信仰の対象としてだけでなく、美術品としても高い評価を受けています。

寸法:133mm×100mm×71mm